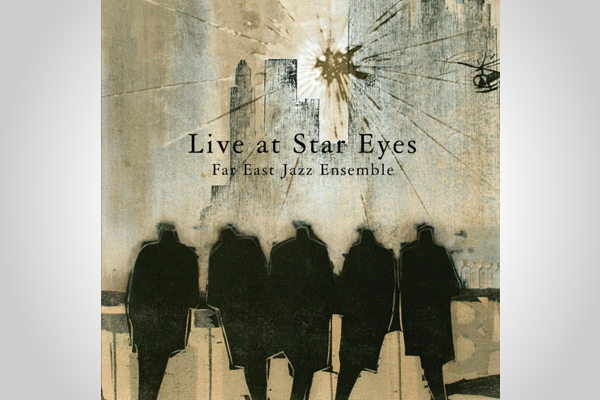

「 Live at Star Eyes」Far East Jazz Ensemble

安ヵ川大樹(b) 佐々木史郎、松島啓之(tp/flh) 中路英明(tb)

近藤和彦(as/ss) 小池修(ts,ss,fl) 浜崎航(ts,fl) 堀秀彰(p) 大坂昌彦(ds)

迸る音の万華鏡。このグルーヴがジャズを揺り動かす。

緻密なるアンサンブル、鮮烈なるソロの数々、 躍動するリズムの饗宴はグルーヴとなり、溶け合い、ひとつの「音楽」として聴き手に迫る。 これぞ日本最高峰の実力者が集ったアンサンブルの醍醐味!! 待望のF.E.J.E.名古屋Star Eyesライヴ音源!!

DMCD-05税抜2381円+税

試聴音源

1. SOMEBODY I KNOW ♪

2. QUARTER MAN ♪

3. Pazzle ring ♪

4. Throw out ♪

5. My Heart ♪

6. But Beautiful ♪

7. Inspration ♪

8. My Dear ♪

9. FEJE ♪

購入サイト

Member Profile

安ヵ川 大樹 (b)

1967年 兵庫県出身。

幼少時からピアノを学び、明治大学でビッグバンドに入部したのを機にベースに転向。

1991年 プロ活動を開始。以後国内外を問わず数多くのセッションに参加し、現在まで参加したアルバムは優に100枚を超え、数々の名盤名演を世に送り出している。

2008年 D-musica設立、同レーベル代表。

2009年より昭和音楽大学 ジャズ科 非常勤講師に就任。

リーダー作として2002年完全ベースソロによる「Let My Tears Sing」、同年トリオ、YA 3による「Loco」、2004年安ヵ川大樹トリオによる「Kakeroma」(以上East Wokrs)、また2007年には自身が主催するラージコンボによる「Far East Jazz Ensemble」(Skip Record)がある。

全世界を舞台に活躍する、日本を代表するベーシストである。

佐々木 史郎 (tp,flh)

武蔵野音楽大学在学中よりジャズを始め、卒業後、山下洋輔パンジャオーケストラ、東京ユニオン、DREAMS COME TRUEのツアーやレコーディングなどに参加。87年オルケスタ・デラルスのリード・トランペッターとしてメンバーに加わり、90年1stアルバムがアメリカでビルボード誌ラテンチャート11週1位という記録を樹立、国連平和賞受賞。解散後、スタジオ及びセッションミュージシャンとして、1000枚以上のCD及びCMやサウンドトラックに参加。01年にはNYでJOHN TROPEA等を迎え自己のアルバムをレコーディング。「Move on」と「The Life」の2枚をリリース。07年2月には自己のCaoba Big Band「Peace !」をリリース。現在、BIG HORNS BEE、熱帯ジャズ楽団などのメンバーとして、また、自己のバンドCaoba Big Band、Apollo Jam、Boogaloo band等で活躍中。

松島 啓之 (tp.flh)

ジャズミュージシャン、トランペット奏者。1967年神奈川県生まれ。中学時代にブラスバンドでトランペットを始め、その頃よりジャズに目覚める。高校卒業後、88~91年までの2年半、バークリー音楽院に留学。同じころ、キャンパスには大西順子、大坂昌彦、山田穣、ロイ・ハーグローブなどがいた。帰国後、さまざまなセッションに単身で参加、トレードマークのベースボールキャップとともに、リー・モーガンやクリフォード・ブラウンを彷彿させる力強いトランペットスタイルで各方面の注目を集める。

中路 英明 (tb)

1963年12月1日京都生まれ。高橋達也と東京ユニオン、オルケス タ・デ・ラ・ルスを経て、現在は角田健一ビッグバンド、熱帯JAZZ楽団、大儀見元サルサ・スインゴサの他、山下洋輔、向井滋春、森山威男、松岡直也、つのだ☆ひろ、守屋純子、塩谷哲、サイゲンジなど、様々なバンドやセッション、レコーディングで活躍中。これまでには、サンタナ、シカゴ、ティト・プエンテ、デビット・サンボーン、トゥーツ・シールマンス、ボブ・ミンツァー、エディ・ゴメス、ピーター・アー スキンなど、多数の国内外アーティストと共演。国連平和賞、日本レコード大賞特別賞など受賞。作・編曲家としても非常に高く評価され、自己の活動ではラテンジャズグループ「オバタラ・セグンド」「ロス・マエストロス」を始め、ジャズコンボやビッグ バンド、ブラジル音楽や吹奏楽など、多峠に渡る。

近藤 和彦 (as,ss)

山梨県甲府市出身。大学時、山野ビッグバンドコンテストにて 最優秀ソロイスト賞を受賞、在学中よりプロ活動を始める。米米クラブ、宮間利之&ニューハード、松岡直也バンド、渡辺貞夫BIG BAND、菊池ひみこバンド等に参加。現在、 自己のグループの他、 熱帯JAZZ楽団、小曽根真No Name Horses、守屋純子オーケストラ&セクステット、 高橋達也グループ、エリック宮城EMバンドなど多数のグループ、各種セッションなどでライブハウス、コンサートに出演するほか、スタジオミュージシャンとしてポップス、TV、CMなど数多くのレコーディングに参加している。またいろいろなアーティストのホーンアレンジやツアーサポートを行うなど、ジャンルにとらわれない幅広い活動をしている。サックスをフィル・ウッズ、 ディック・オーツに師事。

小池 修 (ts,ss,fl)

広島出身。10才からSAXを始める。1977年上京後松本英彦氏に師事。一方ジャズ理論アレンジ法など独学で勉強の傍らスタジオワークを中心に、 J-POP などのレコーディングやツアーに数多く参加し作編曲も多く提供。参加アルバムは3000枚を超える。また、現在では自己表現の場をジャズシーンに移項し、ライブハウス、コンサート、アルバム制作、スタジオなどで活動。主な参加グループとしては、自己の グループ他、ソリッドブラス、守屋純子オーケストラ、山下洋輔オーケストラ、渡辺貞夫オーケストラ&セクステットなどで活動。現在まで自己のアルバム6枚シングル1枚を発表。03から納浩一、大坂昌彦、青柳誠と双頭バンド「EQ」を立ち上げ日本ジャズ界に旋風を巻き起こす。

浜崎 航 (ts,fl)

長崎県長崎市出身。名古屋市立大学医学部入学ののち学生時代よりプロとしての活動を始める。アメリカシアトルの”Tula’s”にジャズ教育者として名高いクラレンスエーコックスクインテットとして出演。フランクウェスビッグバンドのメンバーとして西海岸でも大規模なポートタウンゼントジャズフェスティバルに出演。03年初のリーダーアルバム’Live at Tula’s’をJay Thomasのプロデュースによりシアトルにて録音しマクボウティレコードより発売。野中貿易50周年記念野中サクソフォンコンクールジャズ部門にて第1位受賞。医師免許を獲得するも音楽への夢を 捨てきれず音楽活動に専念することを決意。Geoffly Keezer のトリオと’Accidentally Yours’を発表。07年国内初リーダーアルバム’A DAY OUT’を発表。FEJE、大坂昌彦バンド、大隅寿夫バンド、力武誠R-Brosなど数々のバンドで都内のライブハウスを中心に活動中。

堀 秀彰 (p)

1978年12月8日千葉県出身。幼少より楽器に親しみ、高校時代でジャズに感動して本格的にピアノを始める。TOKU、山田穣、山口真文グループへの参加をきっかけに、プロとしての活動を開始。センスあふれるコードワーク、繊細でありながらも情熱的なプレイでベテランから若手にいたるまで大きな信頼を得ている。ポップスフィールドでは、Dreams Come True、ParisMatch、SILVA、DA PUMP、青山テルマのアルバムや、インコグニートのVocalメイザ・リークなど、多くのアーティストのレコーディングに参加。また、クラブシーンでもM-SWIFT、24caratの主要メンバーとして活躍中。現在、自己のカルテット『Encounter』(堀秀彰&浜崎航)、堀秀彰トリオ、市原ひかりグループ、安ヵ川大樹『FEJE』、山口真文グループ、増原 巌『What’s Up?』、ParisMatch、などを中心に活動中。

大坂 昌彦 (ds)

1966年9月28日生まれ。1986年奨学金を獲得し、バークリー音楽大学に留学。在学中にデルフィーヨ・マルサリスのバンドに在籍し全米各地のジャズフェスに出演。NYでの活動 後、1990年に帰国。大坂昌彦・原朋直クインテットを結成。アルバム6枚をリリース。うち二枚がスイングジャーナル誌でゴールドディスクに選定される。 一方、日米混合バンド、ジャズネットワークスでもアルバム4枚をリリース。自己のアルバムも5枚リリースしており3枚目の「ウォーキン・ダウン・レキシン トン」はスイングジャーナル誌で制作企画賞を受賞する。スイングジャーナル誌読者投票ドラム部門では1995年より一位に 選出され続けている。1997年より洗足学園音楽大学ジャズコースの講師も務めている。

ライナーノーツ

陸上の800メートル走は、一見地味だが、通のファンにはなかなか人気のある種目なのだそうだ。なんとなれば、この競技には短距離走の瞬発力と長距離走の持久力&かけひきの両方が盛り込まれておりトラック・レースの真髄が凝縮されている、ということらしい。むろんそれだけアスリートにとっては過酷きわまりない種目であり、オールマイティーな身体能力が要求されるわけだが、そういう強者たちが人智と体力の限りを尽くして死闘を繰り広げる姿が、ファンにはまた堪えられないのだろう。

Far East Jazz Ensembleの新作をきいて、僕はこの800メートル走のことを思い出した。

*

あるいは今では違うのかもしれないが、かつて日本人は、忍耐強く勤勉な国民として世界に知られていた。その象徴ともいえるのがマラソン。スポーツ科学にもとづいた練習ではなく「根性」のみでオリンピックの上位に食い込んでくる日本人走者の姿は、美しくある一方で、戦時中のカミカゼを思い出させもし、西洋人の目には薄気味悪く映ったのではあるまいか。

こういう特質は音楽についてもいえることだ。洋楽が日本に入ってきた明治にまで遡らなくとも、演奏技術の習得に際しての徒弟制度的根性論は、ついこのあいだまで当たり前のように残っていた。そしてそういう教育と持ち前の勤勉さによって培われた技術は、和を尊ぶというもう一つの国民性とあいまって、良くも悪くも独特の音楽性を形成した。良いほうをいえば、前にしゃしゃり出ずに調和を重んじるため合奏の精度に優れているということ。いつだったかデイビッド・サンボーンが日本の弦楽オーケストラと共演した時、(そのオケはけっして超一流ではなかったにもかかわらず)「初顔合わせでこんなにスムーズに演奏できたのははじめてだ」と驚いていた。

こういう長所は、だがちょっと視点を変えると短所に転ずる。「日本人は技術力が高く合わせるのは巧いが、個性に欠ける」というのは、我々が耳にタコができるほどきかされてきた評価ではなかったか。そういえば、秋吉敏子が武満徹との対談の中で、「あなたのバンドのようなアンサンブルは日本のビッグ・バンドには無理ではないか」という問いに対し、「技術的にはそうかもしれないが、バランス的には日本のバンドのほうが上。お行儀がいいから」といっていた。この対談がおこなわれたのは1976年。日本にジャズが根付いてずいぶん経っていたにもかかわらず、長年本場のシーンで生きてきた人の耳には、この国のジャズはまだ「お行儀がいい」ときこえていたのだ(補足的にいうと、60年代から70年代にかけて、そういうお行儀がいいジャズの反動として、「技術よりも個性」という風潮が、特にフリー系のフィールドでは一つの勢力となった。音楽の良し悪しはともかく、そういう考え方が力を持ってしまったことは、日本のジャズの在りようを少なからずねじ曲げてしまったように僕は感じている)。

しかしそんな状況が、1990年代以降大きく変化していることは、改めてここに書かずともファンなら誰もが気づいていることだ。アメリカに留学したり整備された教育機関でジャズを学ぶことが容易になった現在、技術力はもはやあって当たり前のものとなり、ミュージシャンが生き残っていくためにはそれにプラスした「個性」が重要になってきた。技術だけでなく、しかし個性だけでもない、その二つがしっかりと結びついた表現。

こういう行き方は、昨今ブームのビッグ・バンドや大型コンボの語法に置き換えると「精緻・強力なアンサンブルとスリリングなソロの共存」ということになると思うのだが、ここ10年ほどのあいだに出てきたそれらのバンドがそろってそのコンセプトを掲げているのは、彼らがそこに、世界に通用する日本ジャズの可能性を見出しているからだろう。そしてその可能性を――少なくとも僕に――ことのほか強く感じさせるのが、Far East Jazz Ensemble である。

*

このアルバムを手にしている方には説明の要もないと思うが、念のため記しておくと、Far East Jazz Ensemble(以下F.E.J.E.)はベーシストの安ヵ川大樹が2006年に立ち上げた9人編成のビッグ・コンボである。メンバーの多くは安ヵ川と同世代の30歳台半ばから40歳台。すなわち現在の日本ジャズ・シーンの中核を担う精鋭たちだ。

そういう人たちによって組織されたバンドだから、当然その演奏は、先に述べた「精緻・強力なアンサンブルとスリリングなソロ」を融合させる、現代ビッグ・バンドのスタンダードともいえる行き方を取るわけだが、しかしもう一歩踏み込んできいてみると、彼らの音楽が、そういう方法論をさらに進化させた、ほかのビッグ・バンドとはちょっと異なる独自の個性を有していることがわかってくる。

その個性をひと言でいうなら、「機動性」あるいは「柔軟性」ということになろうか。現代のビッグ・バンドがいかに俊敏性を増したとはいえ、20人近くの、それも一癖も二癖もあるミュージシャンたちをいっせいに駆動していくためにはどうしてもある程度拘束力のある縛りが必要となってくるだろうし、その大所帯を活かすためには演奏の構造も、アンサンブルのパートはとことん複雑に、ソロでは思う存分自由に、というふうにコントラストを強くせざるを得ないはずだ。

ところがF.E.J.E.はノネットという手頃な(?)人数であるがゆえにか、ソロとアンサンブルという二つの要素の境界がよりグラデーション的曖昧さを帯びるのである。むろんそれぞれの要素はいずれもきわめて高い水準にまで磨き上げられている。各曲にほどこされた、複雑で技巧的だけれどもそれがまったく難解には陥らずにきき手の心を沸き立たせるアレンジ/アンサンブルは本当に見事だし、フィーチュアされたソロが世界のどこに出しても胸を張れる第一級のものであることはいうまでもない。

そういうものが、しかしここでは、これはソロ、これはアンサンブル、というふうにセパレートして提出されるのではなく、渾然一体となって響いてくるのである。たしかに曲のテーマがはじまった時、「ああ、これはアンサンブルだ」と意識してはいる。だが演奏が進むにつれてその意識はどこかに雲散霧消し、いつのまにか我々は音楽そのものをきくことに没入している。ソロはアンサンブルを、アンサンブルはソロを互いに補完しあい、結果そこには、この規模の編成、このメンバーでしか生まれ得ない「音楽」が出現する。スリルと調和、テンションとリラクゼーション…そういった相反するものが有機的に絡み合い、溶け合った音楽が。

その様を僕は、まさに冒頭で述べた800メートル走を見るように、きく。ある者がトップに立ってソロを取ると、それに合わせてバック全員がガーッとペースを上げる。逆にバックのリフがソリストを牽引したりもする。タイマンで切り結ぶような音のやりとりもあれば、全員参加で音楽を押し上げていく場面もある。一応の決まったストーリーはあるが、それはミュージシャンの気分によってどんどん変化していく。こういう音楽はほかのどこでも味わえるものではあるまい。

「古い舟を今動かせるのは、古い水夫じゃないだろう」と歌ったのは吉田拓郎だが、この作品をきいて僕は、ジャズという古い船の舵取りは、たしかに彼らの世代に託されたのだと改めて感じた。

*

最後に曲についてかんたんに記しておこう。オープニングの《サムバディ・アイ・ノウ》は本作からメンバーに加わったトロンボーンの中路英明のオリジナル。8ビートの一見ハッピーなフィーリングのナンバーだが、セカンド・リフやちょっとしたハーモニーの扱いに意外なほど細やかな工夫が凝らされている。2曲目、ピアニストの堀秀彰が書いた《クオーター・マン》は、柔らかなメロディーとハーモニーが印象的なコンポジション。途中、テナー・ソロ・パートの転調と盛り上がりが演奏に大きなアクセントになっている。続く《パズル・リング》はテナー・サックスの浜崎航の作品。ホーンとブラスが知恵の輪のようにパッセージを絡めていくテーマ部から、ピアノ~テナーのソロと次第にヒート・アップしていく流れが実にエキサイティングだ。だが、それ以上にエキサイティングなのが、大坂昌彦作の《スロウ・アウト》。ストレート・アヘッドそのもののフィギュア、スピード感は、強力無比なジャズをたっぷりきいた!という満足感をきき手に与えてくれる。

《マイ・ハート》は本作2曲目となる浜崎のオリジナル曲。作曲者自身による泣きのブロー、歌がたっぷりと詰まったベース・ソロ、そして美しすぎる管のアレンジと、ききどころ満載のバラード・トラックだ。続く《バット・ビューティフル》はアルバム中唯一のスタンダードで、アレンジは中路英明。編曲者本人のプレイはもちろんだが、堀のピアノも素晴らしくはじけている。その堀が作曲した《インスピレーション》は全編を横溢するリズム・パターンとファッショナブルなハーモニー進行が印象的なナンバー。そのサウンドは、いかにも現代のジャズという顔つきをしている。

そして《マイ・ディア》と、ラストの《F.E.J.E.》はいずれもリーダー安ヵ川の作品。前者は豊かな美しさを持ったバラードで、とりわけテーマの前半できかれるベースのアルコ・プレイはその深い響きできく者の心をとらえる。一方後者は前作でも演奏されていたナンバーだが、こちらはライブとあってそのスリルと興奮は尋常ではない。これぞ現代のメイン・ストリーム!と呼びたいパフォーマンスである。

(2010年2月13日 藤本史昭)

Art Work

大場富生 (版画家)

Design

北川正 (Kitagawa Design Office)